시시비비(~2023)_

50년 전 설리반 사건을 생각하며(이진순)

<시시비비> 무엇을 위한 명예인가?

50년 전 설리반 사건을 생각하며

이진순(민주언론시민연합 정책위원)

1960년 3월, 뉴욕타임즈에 “그들의 주장에 귀를 기울여라 (Heed Their Rising Voices)"라는 제목의 전면 광고가 실렸다. <마틴 루터 킹을 지키기 위한 모임>이라는 인권운동 단체가, 위증죄로 체포된 마틴 루터 킹을 변호하고 흑인민권운동을 지지하기 위해 기금을 모으자는 취지로 게재한 광고였다. 이들은 광고에서, 킹 목사가 그간 일곱 번이나 체포되었으며 그의 자택에 폭탄테러 시도가 있었다고 주장했다. 또한 비폭력적 인권운동을 벌이는 앨라배마주립대 학생들을 굴복시키려고 경찰이 총기와 최루가스로 무장하고 학교를 에워쌌으며 학교 식당까지 폐쇄해 학생들이 식사도 할 수 없도록 했다고 성토했다.

당시 앨라배마주 몽고메리시의 경찰국장(Police commissioner)이던 설리반은 광고를 게재한 뉴욕타임즈를 명예훼손 혐의로 즉각 고소했다. 경찰은 킹목사를 “일곱 번이 아니라 네 번 연행”했으며, 경찰이 앨라배마주립대를 포위했다거나 식당을 폐쇄했다는 주장도 사실과 다르다고 반박하며, 뉴욕타임즈가 허위사실로 자신의 명예를 실추시켰다고 주장했다. 앨라배마주 지방법원과 주 대법원은 설리반의 편을 들었다. 뉴욕타임즈에 유죄를 선고하고 원고에게 50만불을 배상하라고 판결했다.

공인에 대한 비판, 명예훼손으로 처벌하기 어렵게 해

그러나 1964년 연방대법원은 그 판결을 뒤집었다. 9대0, 만장일치로 뉴욕타임즈에 무죄를 선고했다. 이것이 언론의 자유와 관련해 세계적으로 가장 중요한 판례로 손꼽히는 ‘뉴욕타임즈 대 설리번’ 사건이다. 당시 재판부는 공인(公人)의 경우에는 피고가 “실제적 악의 (actual malice)"를 가지고 있는 경우에만 명예훼손으로 간주한다는 새로운 기준을 제시했다.

실제적 악의란, 그것이 “허위사실임을 알면서도” 거짓정보를 고의적으로 유포하거나, “진위 여부를 판단할 수 있는 자료나 정보를 무분별하게 무시”하고 허위진술을 한 경우에 해당된다. 다시 말해서, 언론이 나름대로 자료를 뒤지고 증언을 확보해서 그것이 진실이라고 판단하고 보도했을 경우에는, 설사 그것이 나중에 허위로 밝혀졌다 하더라도 명예훼손죄에 해당하지 않는다는 말이다.

더 나아가, 당시 재판부는 “실제적 악의가 있었다”는 걸 증명할 책임은, 명예훼손을 당했다고 주장하는 공인이 져야 한다고 판결했다. 즉, 사실이 아니라는 걸 알면서도 허위사실을 유포했거나, 진위를 알 수 있는 결정적 자료를 무시했다는 증거를 원고(공인)측이 제시하지 못하는 한, 언론을 단죄할 수는 없다고 본 것이다.

재판부는 뉴욕타임즈에 게재된 광고가, “우리 시대 주요한 공적 이슈에 대한 분노와 저항의 표현”이므로 그것이 “설사 사소한 오류를 담고 있더라도” 앨라배마 공직자가 그런 비판을 입 다물게 할 수는 없다고 판결했다. 공인에게는 더 높은 책임을, 비판적 언론에는 더 많은 권리를 허용한 것이다. 판결문에서 윌리엄 브레넌 주니어 판사는 이렇게 썼다.

“공적인 토론은 정치적 의무이다.…공공의 이슈에 대한 토론은 제한없이(uninhibited), 강건하며(robust), 폭넓게(wide-open) 이루어져야 한다. 이런 토론은 격렬하며 독설적일 수도 있고 때로는 정부나 공인에 대한 불쾌하고 예리한 공격이 될 수도 있다.”

방심위의 규정 개악, 50년 전으로 퇴행하는 언론 심의

이 유명한 미 연방대법원 판결로부터 50주년이 되는 2014년, 뉴욕타임즈는 설리반 사건 판결의 의미를 되새기는 논평을 실었다.

“그 판결은 혁명적인 것이었다. 공인에 대한 비판 (설사 그것이 허위라 하더라도)을 억압하려는 일체의 시도를 사실상 차단한 법원 최초의 판결이었기 때문이다. 오늘날 언론 자유에 대한 우리의 생각은, 대부분 설리반 사건에서 유래한 것이다. 인터넷으로 이젠 모두가 언론출판인이 되고, 누구나 클릭 한방으로 공인의 해명을 요구하거나 그의 명성을 파괴할 수 있게 된 지금, 그 판결의 핵심적인 원칙은 여전히 유효하다.” (2014.3.8. 뉴욕타임즈 사설)”

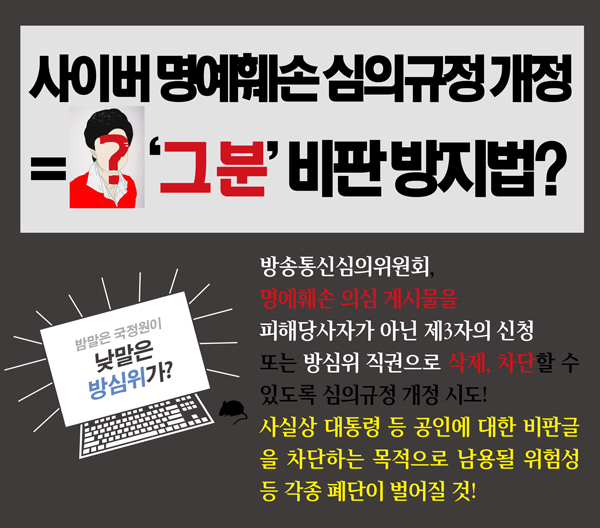

안타깝게도 우리의 현실은 아직 1960년대 미국 남부의 어디쯤 와 있는 것 같다. 최근 방송통신심의위원회는 인터넷상 명예훼손성 게시물에 대하여 당사자의 신고가 없이도, 제3자의 요청이나 방송통신심의위원회(이하 방심위) 직권으로 심의할 수 있도록 규정을 고쳤다. 시민사회와 네티즌들의 반대여론이 높아지자 “공인에 대해선 제3자 심의요청을 받아들이지 않겠다.”고 부연했지만, 이는 법적 강제성이 없는 내부준칙일 뿐, 방심위 규정 어디에도 그런 조항은 명문화되지 않았다. 방심위원의 자의적 판단에 따라 개정안이 악용될 소지는 얼마든지 있으니, 권력 비판적인 인터넷 여론에 재갈을 물리는 격이다. 2016년을 맞이하는 대한민국은 지금, 50년 전 세상으로 퇴행하고 있다.